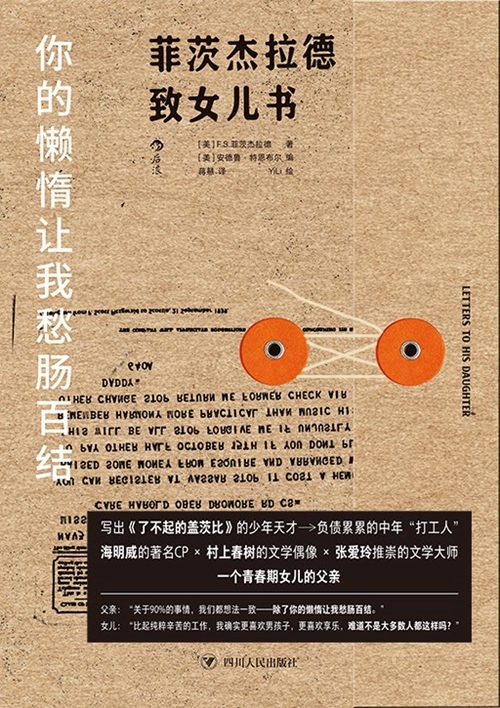

最出色的女梓字取名的寓意 作家们,也曾处在孩子与事业的两难之中

20世纪的社会普遍认为,母亲身份与知识分子、艺术家的自主性是水火不容的。骚塞、济慈、弗洛伊德都曾表达过“女人做不好艺术”这样类似的观点,著名女性主义批评家肖瓦尔特曾指出:“不管是在20世纪50年代(美国女性作家)的私人生活还是写作中,她们都将智慧、勤奋、博学和文学事业说成是去女性化的,甚至是畸形的。”

与之抗争的女性也在尝试,寻找“好妻子、好母亲”与“自我的创造力”之间的平衡。在《逃生梯上的婴儿》一书中,作家、评论家茱莉·菲利普斯剖析了这些女性在创造者与母性身份之间的纠缠:“我试图去审视自我的危机,审视她们从母性或创造性的角度对自我的理解分崩离析的时刻……带着新的洞见,以及改变了的她们自己。”

我们在下文中选出两位女作家,苏珊·桑塔格和佩内洛普·菲茨杰拉德的故事。桑塔格一生在妻子、母亲、独立女性的身份中斡旋,她曾这样发问:“我希望我的活力挥洒何方?书本,还是性?抱负,还是爱?”佩内洛普直到晚年才投身于一种不那么循规蹈矩的生活,继续自己的写作事业。

下文摘选自《逃生梯上的婴儿》,经出版社授权推送。小标题为编者所拟,篇幅所限内容有所删减。

心有旁骛的桑塔格

女作家面临的最大陷阱之一就是希望自己被爱,希望自己的作品被欣赏,希望自己既是美丽佳人,又是伟大的艺术家。

——安吉拉·卡特

01

与疾病和死亡的交涉

她的左乳上长了个肿瘤,是医生检查时发现的。1975年,四十二岁的苏珊·桑塔格被诊断为癌症四期。在切除乳房之后,她又做了一些手术,之后是三十个月的化疗期。她成为最早书写疾病的先驱,对自己却只字不提。桑塔格不认为自己所面临的死亡要求她诚实,或交出全部的自我。相反,她否认自己的脆弱。这是她的恐惧要求她付出的代价,她也一次又一次地付出了代价。

1962年2月,二十九岁的桑塔格穿着她最端庄、职业的服装来到了曼哈顿的法庭:高领的裙子、口红、丝袜、低调的高跟鞋。她的前夫发现她与一个女人有染,并起诉要求完全的监护权。她如此着装是为了说服法官,把九岁的儿子留在自己身边。她不能过着女同性恋的生活,同时又做个母亲;她得做出选择。保住儿子的代价就是交出部分的自己,她为此付出了代价。她要说着自己不爱女人这样的谎言,直至死亡。

1962年,桑塔格在日记中写道,自己必须在书与性、抱负与爱情之间做出选择,因为她无法全身心地投入每件事情当中。1978年,在谈及自己的离婚时,她告诉采访者说:“到了一个时间,你必须在工作和生活之间做出选择。”然而,奥德雷或许会跟她说,同时拥有工作和生活也是可能的。而其他人或许会说,这只是“书本还是婴儿”的花哨说法,构造出了艺术性排斥其他的谎言。

桑塔格

桑塔格

在不同的年龄段,在很多次不同的交易中,桑塔格都拿自己来交换。1939年,六岁的时候,她的父亲去世了。在她开始患上严重的哮喘、发作时就跪在床上大口喘气时,她吓坏了的母亲离开了房间。为了让母亲待在身边,她否认自己患病,掩饰自己的脆弱。

自童年起,她就与疾病和死亡交涉。十一岁时,桑塔格向自己许诺:“我会出名。”她采取了必要的行动。十五岁时,她在日记中写道:“我现在感觉我有同性恋倾向(我是多么不愿意写这个啊)……我感觉到的一切,非常直接地,就是对性爱和精神交流的极度痛苦的需要。”之后不久,她读了雷德克利芙·霍尔(Radclyffe·Hall)1928年的小说《寂寞之井》。这本书中的同性恋作家主人公得到的建议是要坚忍、秘密行动,并成就辉煌:“工作却是你唯一的武器。你要让世人尊敬你,这点可以通过你的工作做到。”

02

既是母亲,又是孩子

十七岁时,在上大学的第二年,桑塔格与她的社会学教授交谈。他是一个瘦削、秃顶、和善的人。桑塔格说她担心自己的性向;她渴望智性的对话;她想走出自己的童年。教授告诉她,她是那种他想要娶回家的女人。桑塔格完全惊到了,“因为这之前还从没人说我是个女人”。

1951年1月3日,婚礼当天,桑塔格在日记中写道:“带着对自我毁灭意愿充分的意识和恐惧,我嫁给了菲利普。”桑塔格的母亲为自己的女儿嫁给了一个教授感到骄傲,尽管他已经二十八岁,而桑塔格只有十七岁。

几个月后,避孕的失败缩小了桑塔格的选择范围。她既缺钱也没有相识的医生,只能给家里打电话寻求母亲的帮助。当桑塔格告诉母亲自己为什么需要钱时,母亲挂掉电话,走出了房间。堕胎医师没有注射麻醉剂,而是把收音机的声音调大以掩盖惨叫声,给桑塔格做完了手术。不到半年,桑塔格又怀孕了。

作为一个女孩,桑塔格幻想着要重新去履行自己母亲的母职,只不过要做得更好。“我会有个男孩……我会是一个真正的母亲……这是关于脱离童年、真正长大成人的一个幻想;自由……我自己既是母亲(一个好母亲),又是那个漂亮的、满足的孩子。”

1952年9月,经过几个月的否认,十九岁的桑塔格因为肚子疼,在夜里醒过来,以为自己尿床了。菲利普跟她解释说,这是她的羊水破了,她要生了。

在生完孩子之后,她的保姆露丝·麦克纳尔蒂(Rose·McNulty)来帮忙照顾孩子。桑塔格直到将近五十年之后才说:“这是戴维和我如此相像的原因之一。我们有同一个母亲。”戴维喝的是奶粉:“我从未想过要喂他奶。”露丝照顾戴维,桑塔格在家里待了一年,试图理清自己的母亲身份。她爱戴维:一个朋友后来跟桑塔格的传记作者本杰明·莫泽(Benjamin·Moser)说,她的宝贝儿子是“她生活中最重要的”。她喜欢母亲与婴儿之间的亲密感。和很多父母一样,她从未停止对孩子的渴望。甚至在她四十岁的时候,她看见可爱的孩子还会开玩笑说自己想绑架他们。

桑塔格与儿子

桑塔格与儿子

她的智慧也要求她注意力集中。在一段自传文字中,她笔下的自己“觉得自己被锁定在一个角色——当一个贤妻良母—上,她竭尽全力试图逃避这一角色,而非停止扮演这个角色”。她对戴维似乎有对其他人不可能有的真情实感,或者这至少可以解释她日记中几行备受争议的文字:“我几乎从来没有梦到戴维,我不怎么想他。他极少侵入我的幻想-生活之中。和他在一起时,我全心全意、毫不含糊地爱他。我离开时,只要我知道他得到很好的照顾,那么,他很快就退去。在我爱的所有人当中,他最不属于精神上的爱的对象,而是非常强烈的真实存在。”这对于一位作家母亲来说,听起来像是一种健康的关系,一种逃生梯的关系:与其在他不在身边的时候担心他,不如节省点精力在他在的时候去爱他。

1953年1月,戴维出生几个月后,桑塔格在日记中记录了一系列和女人做爱的梦。这些梦的高潮都是她的才赋赢得了认可,同时她自己也被人珍惜,被很多人崇拜,被一个人了解和爱:“我穿着某种礼服,站在舞台边上。一大群人等我,但我仍然无所谓,大胆地用我的手的边缘触摸她手的边缘……”在这个梦里,她是一个特例,一个伟大的女人,通常的规则对她并不适用。在这个梦里,她不必在爱与认可、私人与公共、工作与自我之间做出选择。醒来的桑塔格,受困于自己的婚姻状态,含泪写道:“我努力成为好好的一个人——让我自己放宽心。”

桑塔格不喜欢“母亲”这个词。谈到已成年的儿子,她说:“我宁愿他把我视为——哦,我不知道怎么说——他的傻大姐。”她说,她觉得他“更像是我弟弟”以及“我最好的朋友”。这些称谓都意味着一种亲近的关系,但在这种关系中,成年人并不是更负责任,更多付出的那个人。这种关系意味着母亲不必在儿子的需求与自己的需求之间做出选择。

03

从巴黎到纽约:掀开新的序幕

1957年,在与菲利普的婚姻仍然存续期间,她申请了去英国学习的资助。她在日记中写道:“我要是拿到牛津的奖学金就太好了!那样的话,至少我会知道飞出国内的舞台这个安乐窝后,我还行不行。”菲利普计划和她一起去牛津。但后来,菲利普拿到了斯坦福大学一份声望很高的奖学金。他让桑塔格放弃牛津的奖学金,和他一起走,让她在自己的未来与母职之间做出选择。

1957年9月,就在戴维的五岁生日之前,菲利普、露丝和戴维去了加州,桑塔格去了牛津大学。离开家之后,桑塔格无法摆脱玛吉·尼尔森所说的“烦人的二元论,即将女性气质、生殖和规范性放在一边……把性和同性恋的抵抗放在另一边”。

她在日记里说:

我觉得这就是我不怎么能(或根本不能)稳稳当当地做爱、工作、当母亲等的原因。因为如果我做得到,那我就会把自己称为成年人。

但我从来都并不真正是个小孩儿!

但是,1957年12月,她放弃了牛津大学,去了巴黎。在那里,她和她十几岁时的女朋友哈丽特·索默斯(Harriet·Sohmers)旧情复燃。哈丽特不太爱桑塔格,对桑塔格很刻薄。桑塔格接受这一点。她不善于平等互爱,从小就没有学会如何被人看见和被人爱。但是,巴黎有一个由外籍同性恋作家和知识分子组成的群体。桑塔格写道:“可以说,是无拘无束的——有女人而非男人对我感兴趣,真是太好了。”

桑塔格

桑塔格

第二年夏天,她回到家,告诉菲利普自己想离婚。1959年1月,桑塔格和戴维在纽约走下飞机。露丝消失了,也再未有人提起。桑塔格写道:“就像烟雾一样人间蒸发了,我失败的婚姻也不复存在。就好像轻轻一点,如同施了魔法一样,我不快乐的童年也溜走了。”她喜欢重新开始,回到选择之前的时光。戴维说:“总是有一个新的开始,总是掀开新的序幕。”

在纽约,她不需要去选择。音乐、电影、艺术、第一“现场”,情人既有同性恋也有异性恋:她服用安非他明,到处跑,什么都做。她明白自由是她这个时代的问题:思想自由、个人选择、欲望自由。她拒绝成为老派的批评家:做个守门人,保护高雅文化不被坏趣味影响。20世纪50年代流行的一种批评判断是“粗俗”,将各种各样的经验都排除在外——女性、同性恋、母性——认为这些都是没有价值的、身体性的、家庭琐事的、不纯洁的。在早年的评论中,桑塔格把这些都囊括了进来。

04

自由与育儿责任的两难

不到几年,在三十岁出头的时候,桑塔格被誉为一种文化现象:一个非常上相、极富魅力、有明星气质的天才女性。如果说自由是一代人的糖衣炮弹,那么,如何将这种自由与担负责任的育儿结合起来就成了难题之一。但是,桑塔格和戴维则为彼此安排每天的时间:“吃饭,在家要做的工作,洗澡,刷牙,整理房间,写小说,睡觉。”在这些年里,为人母让桑塔格既有安全感,又感受到了真实的依恋。来为光彩照人的桑塔格拍照的摄影师们都喜欢把她同样上镜的年轻儿子也拍进来,她会深情地凝视着他。

桑塔格不参与妈妈群。她会带着戴维一起去参加聚会,戴维会躺在她的大衣上睡着。桑塔格1999年的小说《在美国》(In America)中的叙述者注意到一个“小男孩,他蜷曲在另一个女人的双膝上,揉着眼睛。他本该躺在家中温暖的被窝里。他肯定是个独生子;在过去两个钟头的晚宴上,母亲一直无暇关注他,但她肯定希望今晚儿子能在自己身边”。

她不再是一个雄心勃勃的作家。在这十年里,她成了一个文学圈名流。赌注在增大。她担心真正天才的代价是孤独。她“对人类的满足已经不再抱任何希望(除了戴维)”。她写道:“我的力量(我的思想、我的眼光、我对知识所怀有的激情)体验下来,却迫使我永远与世隔离、与别人隔离。”这形成了一个两难的境地:似乎要成为真正的自我,要被人爱——要被牵她手的那个人看到——她就必须放弃对人类的爱。她不愿意付出这样的代价。她更希望和人们在一起。

由于无法成为真正的自我,她比以往任何时候都更需要戴维,他意味着“安全、庇护、墙”。20世纪70年代中期,在桑塔格罹患癌症之后,戴维和她住在一起。他的女朋友西格丽德·努涅斯(Sigrid·Nunez)也搬了进来。桑塔格和戴维吵架,又和好。她给戴维在她的出版商那里找了份工作,然后又坚持让他来做自己的编辑。在他出错的时候,她就吼他。在他想要离开时,她又做回那个宠爱孩子的母亲。她不希望他离开。她不想独自一人。

她陷入了严重的抑郁症,并接受治疗。治疗师问:“你为什么要试图把你儿子变成父亲?”努涅斯:“苏珊说,一开始她听到这话,很震惊。她不知道治疗师是从哪儿得出这个结论的!可接下来,她回过神来,她说:她确实试图这么做来着。然后我们俩都开始哭了起来。”

20世纪80年代,桑塔格开始了一些项目,不够满意,没有完成,找不到新的开始。她进入了一个人漫长的中年期,痛苦不堪又不去改变。

1986年,米尔德丽德·桑塔格去世了。1987年,在母亲的生日上,桑塔格把自己的孤独投射在儿子身上:

数十年来,作为D.的母亲,这令我的身份变得更大—我是个成年人,我很强大,我很好,以及我被爱着

全都是正能量……

现在说说负能量:

我和他在一起时,就觉得我的身份被剥夺了。

不是作家——只是他母亲

还是他的对手

我还不被人爱

桑塔格的小说获得各种奖项,尽管褒贬不一。她将永远都是个天才,尽管她后来的评论文章给人感觉更加固执。她结识了对她感兴趣的人,然后在他们能够对她提出任何要求之前又把他们抛弃。她的一些短篇小说非常精彩,有趣,真实。桑塔格的思想激励了许多人,但走近她的崇拜者往往会感到失望,或者在她否认自己是个同性恋之后感到被抛弃。

在她还是个年轻女孩的时候,桑塔格最喜欢的小说之一是派翠西亚·海史密斯(Patricia·Highsmith)的《盐的代价》。在这本书中,两个女人爱上了彼此,并踏上了公路旅行。她们爱情的代价是其中一位,也就是离婚的卡罗尔,失去了她孩子的监护权。然而,海史密斯认为,隐藏欲望就是隐藏一个人的“人性,以及内心与生俱来的温情”。

当桑塔格在2004年再次被诊断出患有癌症时,她拒绝相信自己即将死去。直到生命的尽头,她还把新的开始挂在嘴边:她离开医院之后会遇到新的人,她会以不同的方式写作。因为她不愿意承认自己即将死去,戴维也不能和她讨论这个问题,所以,他们从未和彼此说过再见,尽管戴维陪她走到了最后。

1977年,面对自己将死的命运,奥德雷写道:“我想,我们最担心的是可见度,没了可见度,我们就不是真的活着。”

大器晚成的佩内洛普

01

被淹没的运煤船与手稿

1960年的某个时候,身无分文且为钱争论不休的作家佩内洛普·菲茨杰拉德和她不成功的律师丈夫德斯蒙德(Desmond·Fitzgerald),带着三个孩子搬进了他们能找到的最便宜的住房:一艘停泊在泰晤士河上的半废弃的运煤船。在潮水退去之后,“格雷斯”号(Grace)就微微倾斜地停驻在泥里。潮水上涨,她就浮了起来,船进水了,得把水舀出去。

佩内洛普在厨房里给家人做煎土豆、煎鸡蛋、煎面包和罐头炖菜。德斯蒙德酗酒,有一次晚上外出回来后,他在跳板上失足,撞到了头,如果不是佩内洛普听到了他摔倒的声音,他就被淹死了。一天早上,他们的两个女儿发现她们卧舱里的地板都是湿的。等放学回家后,她们看到格雷斯被水淹没,她们所有的东西都漂走了。

佩内洛普

佩内洛普

佩内洛普·诺克斯(Penelope·Knox)于1916年出生在一个看重智慧和成功的家庭,一个由知识分子和(主要是男性)出类拔萃者构成的家族——包括她为人景仰的父亲,他编辑了极具影响力的幽默杂志《笨拙》(Punch)。佩内洛普也满腔的文学抱负,在牛津大学追随他们的足迹,在那里成了一个社交和学术明星。但是,尽管她从家人那里获得了坚定的权利意识,得到他们的祝福,鼓励她追求创造性的生活,但幸运的童年并没有赋予她实用的或情感上的技能。然而,这些技能正是她在缺乏庇护的战后世界所需要的。

在成年早期,她的自信遭受了一些痛苦的打击。她的母亲在她刚进入牛津大学时就去世了;在战争期间,她因为爱国去了BBC工作,和她的上司发生了一段关系——她的传记作者赫尔迈厄尼·李(Hermione·Lee)将这段关系描述为单相思,但佩内洛普在她的小说中却说这段感情是情感剥削,导致了她的脆弱。在沮丧消沉之时,她嫁给了牛津大学的毕业生,爱尔兰卫队的新任军官德斯蒙德·菲茨杰拉德。

她的写作计划是怎样的,我们不得而知,因为她的私人文件和“格雷斯”号一起消失了。但似乎很明显,婚姻在现实层面和情感层面干扰着她的文学追求。某种程度上,这可能是他们二人都未曾预料到的。德斯蒙德从的黎波里(Tripoli)、安齐奥(Anzio)、卡西诺山(MonteCassino)带着一枚英勇勋章,和严重的创伤后应激障碍回来。此时的佩内洛普发现,自己要照顾一个会从噩梦中惊叫着醒来,并越来越多地用酒精来麻醉自己的男人。怀孕给他们二人带来了更多的创伤:虽然佩内洛普最终有了三个她非常想要的健康的孩子,但她多次流产,而且他们的第一个孩子还在出生时因心脏缺陷而死亡。

女性在战后突然变得无足轻重,她们被迫离开工作岗位,把位置腾给从战场上回来的男人们,这对佩内洛普打击很大。德斯蒙德曾是一名律师,后来成了一家小型文学杂志的编辑。佩内洛普协助并鼓励他,尽管她可能会做得更好。他们住在超出他们能力范围的汉普斯特德(Hampstead),直到杂志社倒闭。随之结束的还有与其他作家的聚会;房子没有了;家具也被拍卖了。最终,德斯蒙德因酗酒问题失去了他的律师执照。我们不知道是佩内洛普太过不切实际,导致她无法应对灾难,还是她不想抢德斯蒙德的风头,或者只是拒绝应对,以表示对自我奉献及自我牺牲隐晦的抗议。

她是一位强势但爱得深沉的母亲,她要确保让自己的孩子受到良好的教育。孩子们还小的时候,她是BBC的自由撰稿人,撰写书评脚本和做儿童教育类节目,为《女性时间》(Woman’sHour)节目策划专题,如“做图书馆管理员是什么样的感觉”。然而,她自己的女性时间与新闻工作的截稿日期相冲突,BBC的工作就停止了。到了50年代中期,她在一家儿童杂志发表关于一个农家女的连载故事。有一次,她带着孩子里面的老大去墨西哥,为了拿到一笔遗产,但没能实现。除此之外,她似乎经历了漫长的滑向财务危机的过程。她在此期间所表现出的被动性可以看出她抑郁、否定,且失去了自我。夹在“母亲的脚本”和自己的职业之间,一个女人可能很难了解自己的想法——她认为这种犹豫不决的状态就像生活在驳船上一样,是“离岸”的。

02

隐藏在邋遢外表后的才华

她的第二部小说《书店》于1977年出版,这是一个碎片式的鬼故事,关于为人母或为人女,以及悲伤与愤怒。在小说最温柔的场景中,一个没有孩子的中年寡妇和一个十岁的女孩亲密地待在一起。此时,一个恶灵猛烈地袭击这个房子,似乎要求她们为短暂的幸福付出代价。女人下定决心不被赶出家门。她勇敢地说:“别管它。”受惊的孩子回答道:“它并不想让我们走。它只是想让我们留下来受折磨。”船屋的沉没似乎代表了作为必需的父权制的消失,也带走了菲茨杰拉德从小养成的阶层习惯,以及她对无私、理想的婚姻模式寄予的希望。(在《书店》中,她以叙述者的口吻这样说道:“男人和女人并不适合彼此,这有时候令我感到震惊。”)

根据佩内洛普小说《书店》改编的同名电影

根据佩内洛普小说《书店》改编的同名电影

在此之后,她振作了起来,投身于一种不那么循规蹈矩的生活。菲茨杰拉德夫妇搬进了公共住房:伦敦南部一个普通但舒适的市政公寓。孩子们去私立学校上学,和父母一样去了牛津。德斯蒙德不再被期望所累,停止了酗酒,找了份旅行中介的工作,开始分担家务劳动,去洗衣店洗衣服、熨衣服。尽管佩内洛普现在睡在客厅的沙发上,她仍然会说自己爱着德斯蒙德,但部分原因是她能理解德斯蒙德的无能,还有部分原因就像爱丽丝爱山姆·布罗迪一样:“德斯蒙德始终认为我所做的一切都是正确的。”

那时,佩内洛普已经开始教书养家,指导那些需要帮助才能通过A级考试的中学学生。五十岁的时候,她以超乎寻常的形象出现在她的学生面前:衣衫不整,穿着奇怪,在一件自制的罩衫外套着她父亲的旧斜纹软呢外套。她沮丧地给女儿写信说:“我曾尝试用茶叶袋染发,但染完后并没有太大不同。”而且,她觉得自己不被看见,也没什么影响。(她的女婿说她“只对自己可怕的艺术正义感有信心”。)

她不喜欢假装关心自己的学生是否完成了他们的论文;她鼓励那些胆小但不愚蠢的人。她和比她年轻得多的老师A.S.拜厄特互相挑刺,都讨厌那些不起眼的冒犯,但两人或许又暗地里互相竞争。拜厄特回忆说佩内洛普是个好老师,但也给了她这样的评价:她是个天才,但“天才都不友好”—同样的话可以用来形容这本书中的每一位女性。

随着孩子们离开家,佩内洛普以前的抱负开始复苏。五十来岁时,借助德斯蒙德在研究上提供的帮助,佩内洛普写了两本非虚构著作,一本是艺术家爱德华·伯恩-琼斯(EdwardBurne-Jones)的传记,一本关于她的父亲和兄弟们—对比他们辉煌的人生,她显得黯然失色。但是,正如她曾经写道的:“帮助他人是一剂危险的药物,除了完全放弃这种做法之外,没有任何治疗方法。”

德斯蒙德在近六十岁的时候患上了癌症。在他接受治疗期间,佩内洛普开始创作一部惊悚的漫画著作,原计划是“在他生病期间逗他开心”。德斯蒙德于1976年去世,这本书——佩内洛普的第一部小说——于次年出版。此后,在她的丈夫去世,孩子们安定下来之后,她站稳了脚跟。一年后,她第二本杰出的原创小说《书店》出版了。然后,她写了一本书,故事发生在泰晤士河上的一个停泊处,刻画了一个个与社会格格不入,命数已定,但带着英雄色彩的角色。《离岸》(Offshore,1979年)获得了布克奖。失败成了佩内洛普的伟大主题。她的主人公遭受失败,他们的计划化为乌有,但他们秉持着自己的正直(和不合时宜),不屈不挠地走下去。

晚年的佩内洛普仍然藏身于邋遢的外表之后:关于她不事雕琢的着装以及尖锐的言论,一位朋友写道:“老了的佩内洛普像刀一样尖锐,并且不遗余力地假装自己并非如此。”她或许治好了自己帮助他人的毛病,但却没有治好隐藏自我的毛病——不仅仅是隐藏她自己的聪明才智,还有在为人妻、为人母期间,她不允许自己发挥出来的原创性。

本文节选自

《逃生梯上的婴儿》

作者: [美] 茱莉·菲利普斯

出版社: 生活·读书·新知三联书店

译者: 栾志超

出版年: 2023-12